Il vino è cultura, storia, tradizione, identità, ma l’insensibilità di molti parlamentari europei ha rischiato di disperdere tutto questo; per fortuna il pericolo è stato sventato.

Riassumiamo citando la stampa di settore; parliamo di fatti successi in piena pandemia e prima dell’inizio della guerra.

Altri interessi hanno attirato il pubblico, ma qui ne vogliamo parlare. Difendere il vino è anche un modo di difendere i valori di una Europa autentica.

“È stato respinto il tentativo di demonizzare il consumo di vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta già adottati per le sigarette, l’aumento della tassazione e l’esclusione dalle politiche promozionali dell’Unione Europea, nell’ambito del Cancer Plan proposto dalla Commissione Europea”.

“C’è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro”.

È questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvate martedì 15 febbraio 2022 dall’Europarlamento.

Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta, e introdotto l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche con l’inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile di alcol.

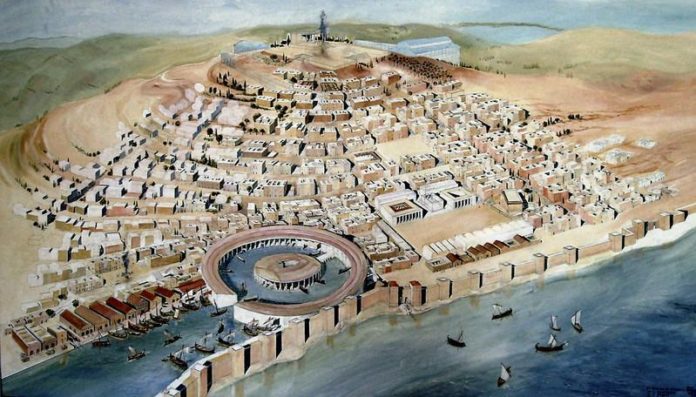

“Il Parlamento Europeo salva quasi diecimila anni di storia del vino le cui prime tracce nel mondo sono state individuate nel Caucaso mentre in Italia si hanno riscontri in Sicilia già a partire dal 4100 a.C”, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel ringraziare per il lavoro di squadra i parlamentari italiani per la difesa di un settore che vale 12 miliardi di fatturato (dei quali 7,1 miliardi di export) e offre direttamente o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone secondo l’analisi della Coldiretti.

L’esistenza della straordinaria scoperta archeologica del vino in Sicilia in tempi così remoti merita qualche approfondimento. È stato prodotto sotto il sole della Sicilia, quasi 6.000 anni fa, il vino più antico d’Italia e di tutto il Mediterraneo occidentale: i residui sono stati individuati in una giara dell’Età del Rame rinvenuta in una grotta del Monte Kronio, a Sciacca, in provincia di Agrigento. A condurre le analisi è stato un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall’archeologo Davide Tanasi dell’Università della Florida Meridionale (già coordinatore dei recenti scavi a Villa Romana), a cui hanno preso parte anche il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l’Università di Catania e gli esperti della Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. La scoperta, pubblicata su Microchemical Journal e rilanciata dall’ANA (Associazione Nazionale Archeologi), dimostra che la viticoltura e la produzione di vino in Italia sono più antiche del previsto: non sarebbero cominciate nell’Età del Bronzo, come ipotizzato finora, bensì quasi 3.000 anni prima.

“Ricerche precedenti avevano rinvenuto in Sardegna dei semi di Malvasia datati tra il 1.300 e il 1.100 a.C., ma questi reperti attestano solo la pratica della viticoltura. La nostra ricerca, invece – spiega Tanasi – identifica i residui della fermentazione, che implicano non solo la viticoltura, ma anche la produzione vera e propria del vino”. Le tracce di acido tartarico e dei suoi sali ritrovate nella giara non permettono di sapere se quell’antichissimo vino era rosso o bianco. Anche l’identikit dei suoi produttori non è ancora ben definito: “Sappiamo che questi territori erano abitati da comunità di agricoltori e allevatori, in cui iniziava a prendere piede la produzione tessile – precisa l’archeologo – mentre non abbiamo grandi evidenze di metallurgia”.

Certo, avere una tradizione così antica legata al vino fa dell’Italia una terra di elezione er questo nettare degli Dei. Abbiamo forse più “diritti” degli altri di parlare del vino e di scrivere libri. Infatti la produzione letteraria vinicola italiana è di tutto rispetto.

L’importanza della letteratura enologica, agronomica e viticola in terra italica, a partire dal secolo XIV e soprattutto in quelli successivi, è davvero rilevante. Naturalmente non è pensabile parlare dei libri che si occupano di vino senza fare riferimento ad alcuni elementi tra loro strettamente collegati: lo sviluppo delle tecniche agrarie, del pensiero e delle competenze scientifiche (e del nuovo veicolo comunicativo rappresentato dai caratteri a stampa grazie all’adattamento di un torchio da vino), da cui il maggior potere entro le corti, non senza conflitti col potere temporale papale e laico, degli scienziati; i cambiamenti nell’organizzazione sociale e l’emergere di nuovi ceti produttivi; il potere medico (diversi dei trattatisti di enologia sono ancora medici secondo l’antica tradizione e ciò a significare non solo l’uso del vino nella farmacopea, come già evidenziato nel capitolo precedente, ma anche lo stretto connubio tra piacere e cura di cui l’arte medica e il potere derivante sono ancora pienamente titolari); la concezione del bello e del buono, soggetta a nuovi canoni interpretativi, che si fa strada tra le arti e nella gastronomica.

Occorre cominciare la narrazione dal Ruralium commodorum libri XII di Pier de’ Crescenzi, scritto nel 1305 circa, che viene dedicato a Carlo II d’Angiò, re di Sicilia (detto lo Zoppo, 1254-1309): diffuso come manoscritto in 109 copie, ha la prima edizione a stampa soltanto nel 1471. Poi alcune altre edizioni ravvicinate a fine Quattrocento: In commodum ruralium cum figuris libri duodecim, Speier, Peter Drach, c. 1490-1495; De Agricultura, Venezia, Matheo Capcasal, 1495. E di altre ancora nel Cinquecento: P. Crescenzi, De’ Opera di agricoltura. Ne la qual si contiene a che modi si debbe coltiuar la terra, seminare inserire li alberi, gouernar gli giardini e gli horti, la proprieta de tutti i frutti*, in Venegia, per Bernardino de Viano de Lexona vercellese, 1536; Id., Opera d’agricoltura, in Venegia, per Bernardino de Viano de Lexona, 1528; Id., Opera d’agricoltura, in Venegia, per Bernardino de Viano, 1538; Id., De omnibus agriculturae partibus, & Plantarum animaliumq; natura & utilitate lib. XII*…, Basileae, per Henrichum Petri, 1548.

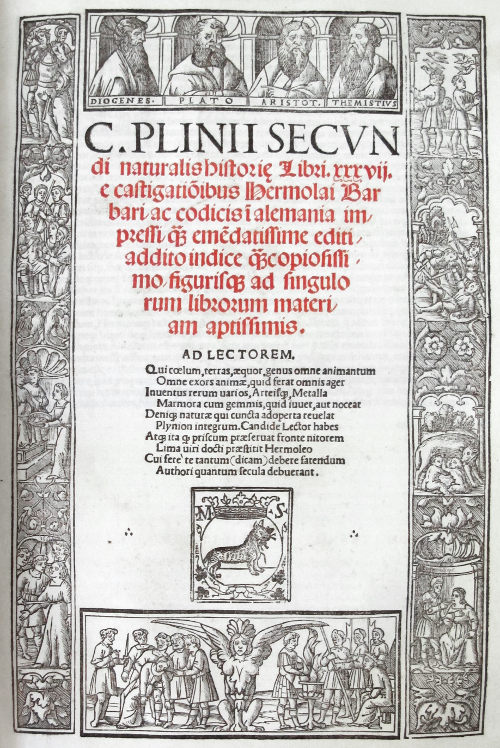

Le diverse ristampe di un testo divenuto classico indicano l’interesse crescente verso la formazione agronomica e la possibilità della sua diffusione oltre un mero ambito specialistico o di rappresentanza politica. Ed è proprio attraverso de’ Crescenzi che vengono ristampate le opere latine di riferimento dell’autore: Catone, Varrone, Columella* e Plinio il Vecchio*.

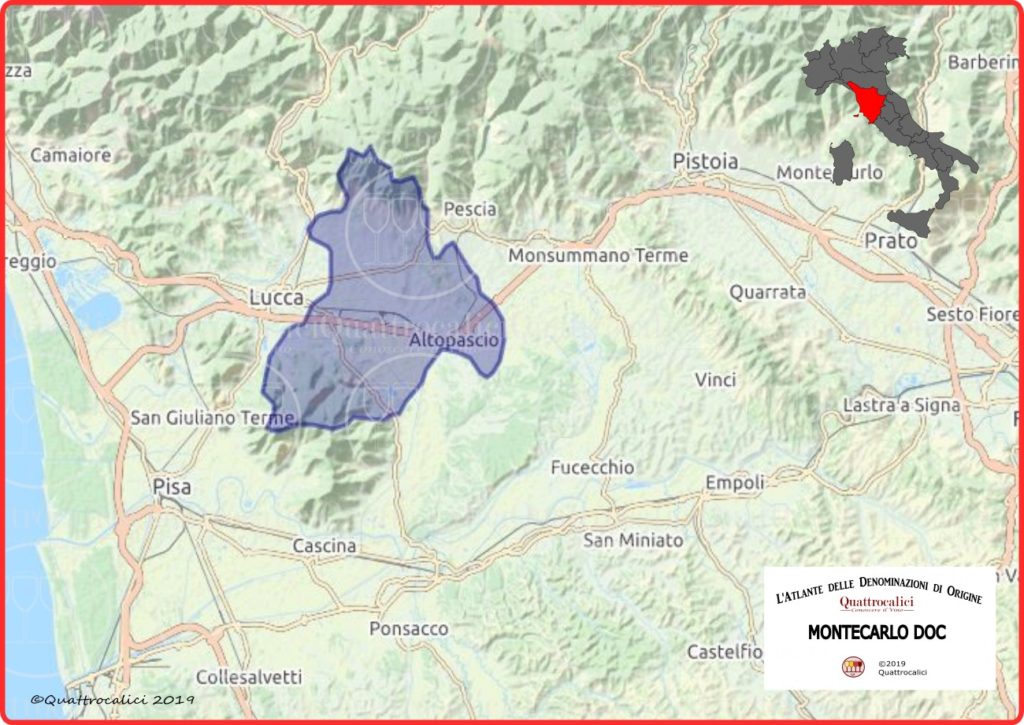

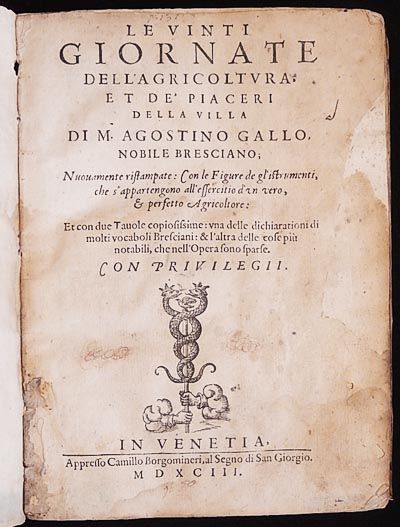

Con un piccolo balzo in avanti non si può non menzionare lo scritto di Agostino Gallo, il più importante agronomo del tempo il quale pubblica, nel 1564, a Brescia, le Dieci giornate dell’agricoltura e de’ piaceri della villa*: «a questa seguirono tre edizioni veneziane tra il 1565 e il 1566. Nel 1566 dall’officina del veneziano Nicolò Bevilacqua uscì una versione notevolmente ampliata, dal titolo Le tredici giornate; nel 1569 uscì dapprima, sempre a Venezia ma questa volta dalla tipografia di Grazioso Percaccino, un’appendice autonoma intitolata Le sette giornate dell’agricoltura, destinata a confluire, in quel medesimo anno, nell’unico volume de Le vinti giornate dell’agricoltura*. Questa fu l’edizione definitiva e servì da base per tutte quelle successive, che finirono per dare vita ad una vicenda editoriale di assoluto rilievo nel panorama italiano di quell’epoca: dodici edizioni nel corso del XVI secolo (nove a Venezia, due a Torino ed una a Brescia); sei del XVII secolo (tutte a Venezia); quattro del XVIII secolo (a Bergamo, Brescia, Cortona e Roma). L’opera ebbe grande successo oltre che a Brescia e Venezia, anche sul territorio milanese e quello veneto: si ha infatti notizia di contratti di vendita sottoscritti dal figlio di Agostino, Mario Gallo, con librai di Milano, Pavia, Bergamo, Bologna, Piacenza, Verona e Vicenza». Nelle Giornate dell’agricoltura si trovano citazioni e riferimenti a tutti gli autori “canonici” della classicità greco-latina, assieme a quelli della tradizione medievale e della prima età moderna (Pier de’ Crescenzi su tutti, ma anche Arnaldo da Villanova, Dante, Petrarca e Boccaccio). In secondo luogo, l’opera del Gallo è l’unica ad essere tradotta, ancora nel Cinquecento, in una lingua diversa da quella d’origine (francese) e ad essere divulgata nella stessa Francia attraverso più edizioni consecutive.

Più modestamente, e con tutte le differenze del caso, anche chi scrive si cimenta nella stesura di un libro sul vino. È un’opera accessibile a tutti, scritta per dare le basi anche a chi ha poche conoscenze sul vino, per potere scegliere, analizzare ma soprattutto abbinare correttamente i vini ed i cibi. Per la gioia (lo spero) dei miei cari lettori del blog pubblicherò nel tempo piccoli pezzi del libro, che ritengo interessanti e stimolanti, soprattutto sul versante storico e culturale. Il lavoro è intitolato “Vino, parliamone”.

E per farvi sorridere, ecco una citazione celebre:

“Monsieur, quand on a l’honneur de se faire servir un tel vin, on prend son verre avec respect, on l’observe, on le hume longuement, puis l’ayant reposé…

Et après, interrompt l’impatient, on le boit?

Non, Monsieur, pas encore! Après on repose le verre de vin sur la table, l’on en parle“.

(Charles Maurice de Talleyrand, proprietario di Château Haut-Brion). Talleyrand fu quel noto personaggio politico francese, protagonista del Congresso di Vienna del 1815. Château Haut-Brion è un grande nome che fa parte dell’aristocrazia del vino di Bordeaux, cru classé dal 1855, denominazione Pessac-Léognan, nella regione del Graves.

Traduciamo, liberamente:

“ – Signore, quando si ha l’onore di farsi servire un vino così, si prende il bicchiere con rispetto, lo si guarda, lo si annusa a lungo, poi dopo averlo riposto….

– E dopo – interrompe l’impaziente – lo si beve?

– No, signor mio, non ancora. Dopo avere riposto il bicchiere sul tavolo, se ne parla”.

Se ne parla e poi si beve, o meglio, lo si degusta e poi se ne parla ancora.

Altra citazione degna di nota, visto la fama del personaggio (Edoardo VII, sovrano inglese dal 1902 al 1910, figlio della Regina Vittoria: era nato nel 1841) è la seguente: “Il vino non si beve soltanto, lo si annusa, lo si osserva, si sorseggia e…..se ne parla”.

Fra i tanti libri sul vino, uno spazio importante viene dato alla degustazione e si spiega diffusamente come iniziarsi all’arte dell’assaggio, un modo per avvicinarsi alla conoscenza della materia. Il vino prima lo si guarda e si osservano con attenzione le varie declinazioni del colore, poi lo si annusa (i francesi dicono “on hume”), mettendo in azione l’odorato per riconoscere i profumi. I sensi – vista, odorato, gusto – sono così soddisfatti e si procede ad una ricognizione materiale del vino. Manca l’udito, ma a questo si rimedia facendo tintinnare i bicchieri.

A volte si aggiunge una parola – “Salute” – come augurio; esortazione al benessere per ricordarci che anticamente il vino è stato anche considerato una medicina. Nel famoso e pluri-stampato opus “La Schola Salernitana” troviamo una regola per mantenere la buona salute che ci trova totalmente d’accordo: “Se non vuoi avere problemi, comincia ogni pranzo con un bel bicchiere di vino”.

Il vino tuttavia non coinvolge solo i sensi, ma anche il cervello e il cuore. François Rabelais scrisse: “Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde”. C’è tanta cultura nel vino, che è un segno della nostra identità; coinvolge la religione, la storia e la geografia, la letteratura e la poesia.

La nebbia agli irti colli / Piovigginando sale / E sotto il maestrale / Urla e biancheggia il mar; / Ma per le vie del borgo / Dal ribollir de’ i tini / Va l’aspro odor dei vini / L’anima a rallegrar.

(Giosuè Carducci: Rime nuove, San Martino 1861/1887).

- I titoli contrassegnati con un asterisco sono tutti di opere reperibili alla Libreria Antiquaria Emporium.